六都「停車」聲量大調查!「這市」好感度最高

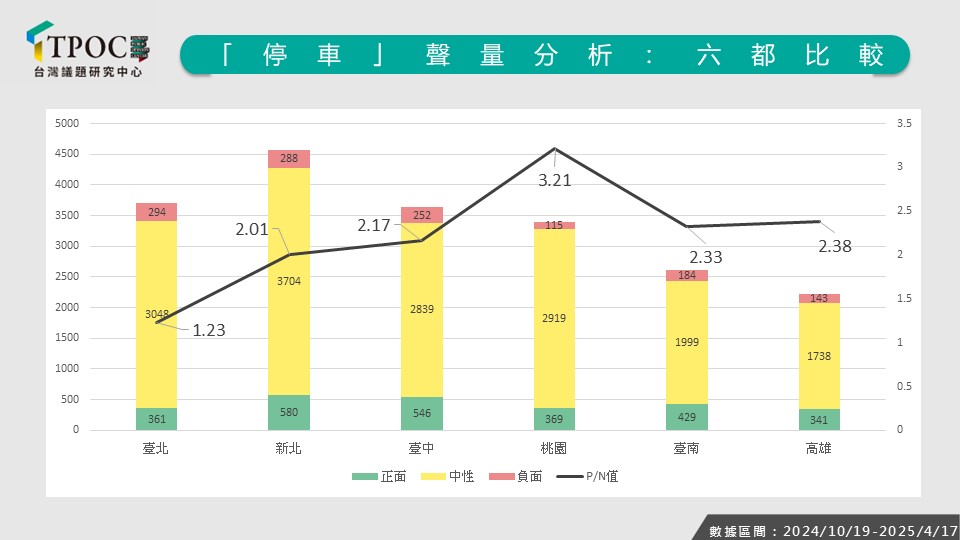

地狹人稠的台灣,經常面臨交通壅擠的問題,停車空間的政策規劃成為民眾高度關注的議題。近年來,各縣市政府推動智慧停車、調整收費標準、增設路邊格位,試圖解決「停車難」的問題——但這些做法真的有效嗎?民眾是否有感改善?TPOC透過QuickseeK快析輿情資料庫,蒐集六都近半年在「停車」議題的聲量,發現桃園市整體獲得的好感度最高,臺北市則獲得相對較多的負評,好感度於六都中墊底。

觀察近半年(2024年10月19日至2025年4月17日)的聲量走勢,發現停車議題每日皆有百則以上的討論,尤其是相關政策實施或變更時,就會帶起一波聲量。例如3月底,有市議員建議開放部分慢車道左側停車,即在社群論壇引起討論,交通處對此表示要再研議。同日,亦有民眾在討論智慧停車格的措施轉變。此外,車位爭搶事件及停車空間不友善,也是車主茶餘飯後的話題。

進一步比較六都在「停車」議題上的聲量,發現桃園市獲得的好感度最高,除推動「路邊智慧停車」計畫、停車場改建,針對幾所學校也採取增設地下停車場的行動,獲得正面報導的好評支持。緊追在後的高雄市,也計畫在民國115年前將增加智慧停車格至1萬格,也針對公園停車場進行升級,包括增設監視系統與停車格、優化出入口動線,獲得正面評價。

至於好感度墊底的臺北市,則有停車場陡峭、智慧停車柱開錯單、警車佔用一般停車格等話題,引發網友議論。

北市議員何孟樺接受TPOC採訪表示,針對停車場設計不佳的問題,建議未來停車場在申請建照審核時,能請交通相關專業的委員介入審核,或者是在停車場內加防撞條、反光鏡等,讓動線變得更安全。對於違法改建的停車場,如民眾私自將地下室改成停車場。何孟樺指出,有查到違法的,應直接要求復原。但因地下室為私權空間,政府機關沒有法規授權,平時不能自己進入盤查,只能仰賴民眾舉報,這部分則需要修法授權來因應。

針對北市去年智慧停車柱開單錯誤率達2.33%,何孟樺表市市府深入檢討後,錯誤率目前大概不到1%,儘管該錯誤較難被民眾發現、申訴比率亦不高,還是建議市府定期檢核、降低錯誤率,後續進行滾動式檢討。

對於臺北市在六都好感度中最低,何孟樺認為有一些先天上的限制,由於台北市目前登記的車子數量本來就比較高,再加上來自桃園、新北的通勤族也會開車進來,因此會有較高強度的停車需求。目前市府除了規劃開挖地下停車場,也鼓勵搭乘大眾運輸來減緩停車問題。

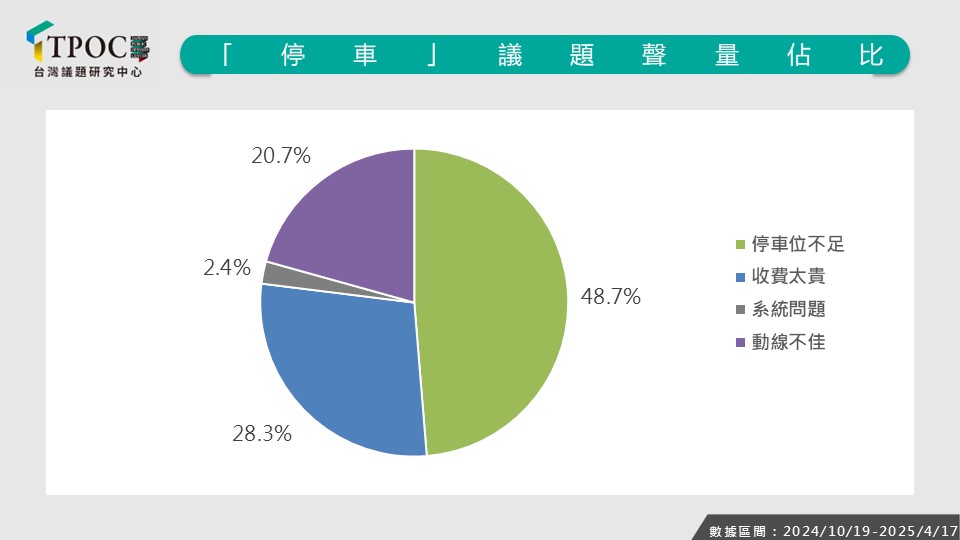

TPOC進一步分析六都停車議題,根據民眾較為關心的面向,大致可分為停車位不足、收費太貴、系統問題及動線不佳。輿情調查發現,49%的聲量來自「停車位不足」,多數民眾關心的仍是停車位不夠的問題,這也是各市府目前著重處理的部分,期望透過增加公園、學校等場域的停車格數量,改善這項問題。

28%的聲量聚焦「收費太貴」,代表停車費持續漲價引來民怨,例如北市某停車場半小時收費70元引發議論,有網友表示遇過更貴的。21%聲量關注「動線不佳」,則抱怨停車場坡陡等設計不良的問題;2%的「系統問題」則聚焦在智慧停車柱開單錯誤或操作不友善。

針對網友抱怨北市停車費用居高不下,何孟樺認為在一位難求的情況下,市府或許會用「以價制量」的方法來減少開車需求,讓民眾轉向大眾運輸,但這其實是治標不治本,因為有些人必須要開車,例如載送小孩,市府要對症下藥,就必須研究民眾的開車習慣,並提出具體措施改善。

停車不僅是交通管理的課題,更牽動市民日常生活的便利與城市治理的細緻度。從六都輿情觀察可見,積極推動智慧停車與擴增格位等政策,能夠獲得較高好感;反之,昂貴的停車成本與動線爭議,恐流失不少民意支持。作為全國施政資源最充沛、政策風向指標的六都,更應以身作則,透過積極回應輿情、推動友善且合理的停車環境,為其他縣市提供具體參考,真正讓「城市便利」成為全台共享的日常。

QuickseeK快析議題溝通策略中心

★機關作了很多廣告但是溝通成效不佳?機關、首長老是被炎上?除了臉書瘋狂發文以外還有其他溝通方法嗎?從數據分析到溝通策略,從內容製作到媒體傳遞,你需要更科學化的分析方案 >瞭解更多

★填寫需求單,由專業行銷策略團隊,為您提供更完整的解決方案 >立即填寫需求單