大罷免大失敗=台灣親中?網路輿情這樣看

台灣史上規模最大的「大罷免」第一波投票於7月26日落幕,針對24位國民黨立委及新竹市長高虹安的罷免案全數未通過,投票後各方關切國際將如何解讀投票結果,例如英國BBC以「『親中』政客在台灣投票中倖存,免於被趕下台」為題進行報導、美國則指出「友中政黨倖免於罷免,台灣政治僵局將延續」,不少國際媒體將重點聚焦於台灣政治局勢將如何影響兩岸關係走向,網路上也出現不少人擔心因此向國際釋出台灣親中錯誤訊號的說法。

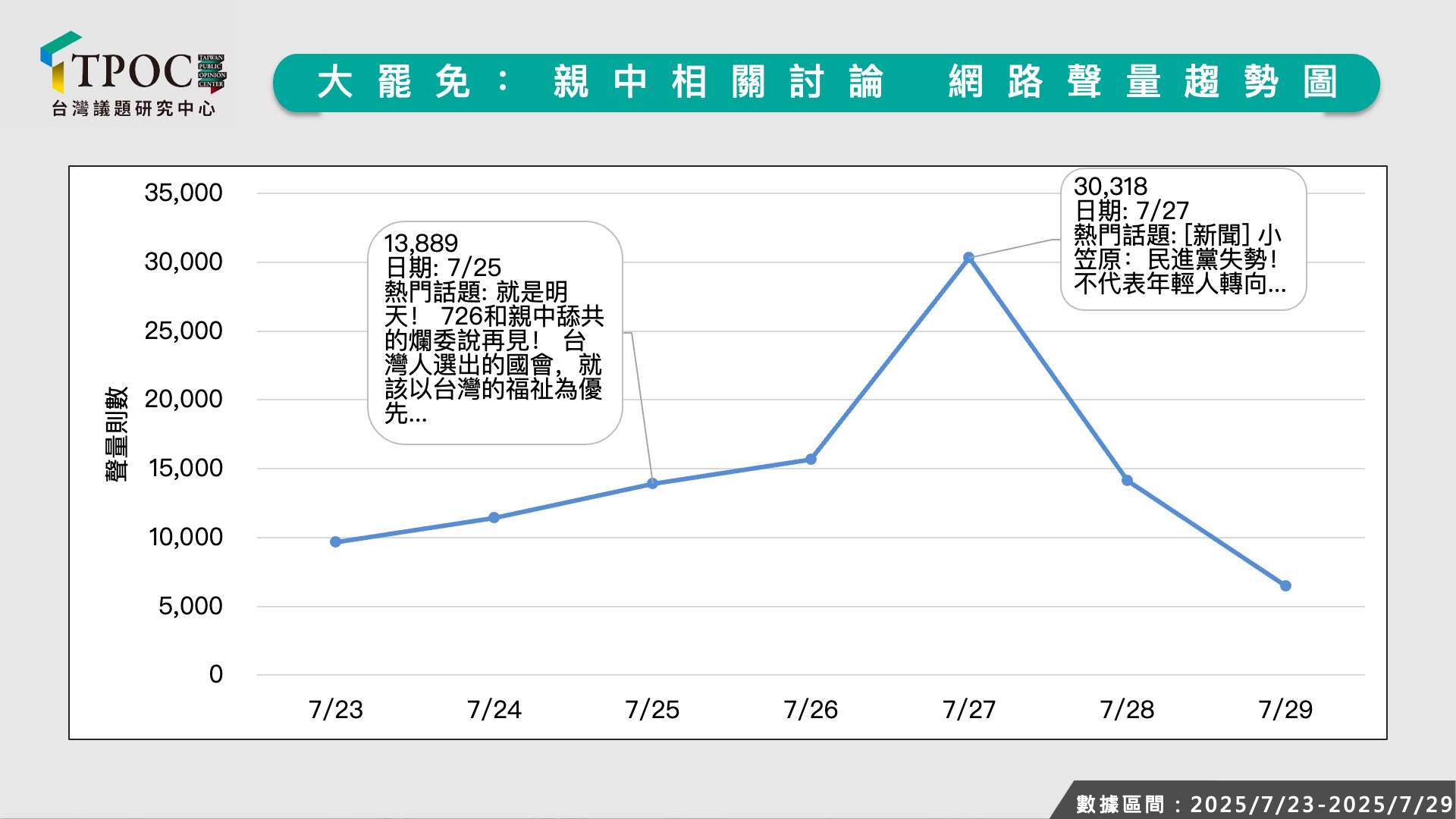

為了了解網路輿情如何看待大罷免結果,TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫,搜集今年7月23日至7月29日間,網友們對「大罷免」相關討論的網路聲量數據。結果顯示,調查期間每日平均聲量約落在1.4萬則上下,聲量最高峰出現在大罷免投票後的隔天,單日聲量超過3萬多則。值得關注的是,選舉前夕挺罷方將同意票主訴求定位為「反中」,例如民進黨7月25日便以「726和親中舔共的爛委說再見」作為號召支持者的核心口號,批評國民黨立委「集體擁抱中國,連最基本的『對國家忠誠』也做不到」,躍居熱門話題之一,單日聲量約1.3萬多則;此外在罷免投票結束後,台灣社會對中看法依然是各界討論焦點,如日本政治學者小笠原欣幸解讀,「民進黨失勢不代表年輕人轉向認同中國,只是他們對民進黨高舉『抗中保台』大旗,試圖藉此主導政治、鞏固自身利益的作法感到質疑」,吸引高度討論,成為投票後重要的熱門話題之一。

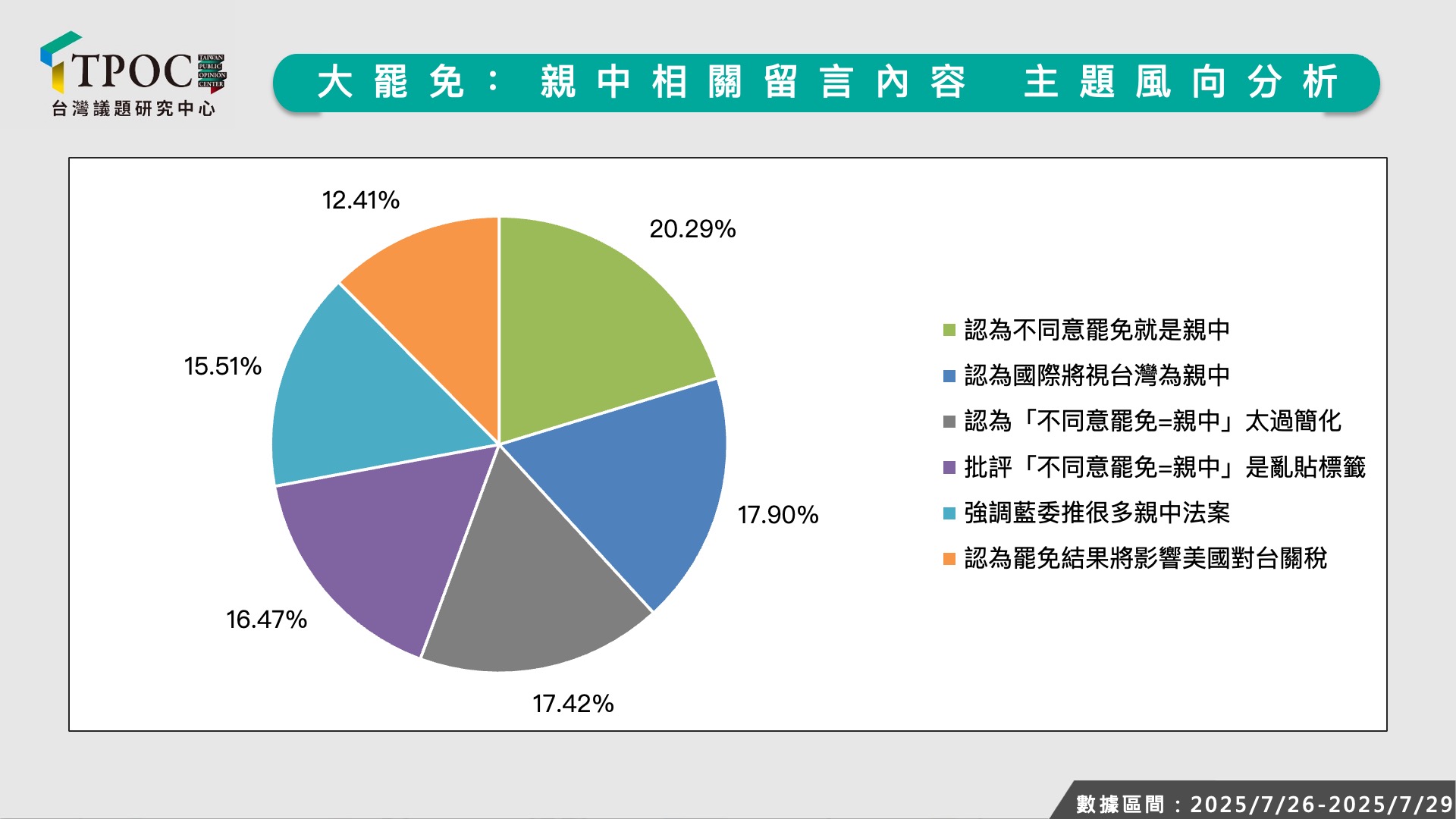

其次,透過主題風向分析觀察網路留言內容,了解網友們究竟是如何看待選舉結果,發現了一個有趣的現象:大多數留言依然聚焦為「親中」與「反中」的相關論述。舉例來說,在聲量高的討論話題中,聲量佔比最高的話題為「認為不同意罷免就是親中」相關說法,聲量佔比高達20.29%;引述國際媒體報導「認為國際將視台灣為親中」佔比17.9%居次;第三持不同觀點認為「認為『不同意罷免=親中』太過簡化」,佔比17.42%;第四認為「批評『不同意罷免=親中』是亂貼標籤」佔比16.47%;第五回歸投票前論述「強調藍委推很多親中法案」,佔比15.51%。除此之外,也有網友留言「認為罷免結果將影響美國對台關稅」,佔比約12.41%排名第六。總體而言,多數網友仍將罷免投票意象與是否親中做連結,儘管有網友不認同「不同意罷免=親中」這類論述,但聲量較小沒有顯著表現出來。

早自第一階罷免連署開跑後,罷團和民進黨陣營便試圖將罷免投票定調為一場「反共護台」的運動,不少文宣看板都將「下架親共立委」作為宣傳口號,或直接貼上國民黨立委赴中相關畫面及報導,不過選舉結果令外界倍感驚訝,顯然這類操作「亡國感」的選戰策略並未在此次罷免投票中發揮效果。實際上,從各方民調長期趨勢觀察,台灣民眾認同自己是「中國人」的比例不斷降低,例如政大選研中心去年2月民調顯示僅2.4%民眾認同,創該民調歷史新低,台灣民意基金會今年7月民調也顯示「中國認同」比例下滑至6.4%,顯然「親中」、「成為中國人」絕對不是台灣主流民意的偏好,而此次選舉結果,卻也凸顯了「扣紅帽」並無法成功召喚民眾出門投下同意罷免票,或許面對一眾失落崩潰、指責台灣人為何選擇親中選項的檢討聲量中,執政者更應該靜下心來,傾聽投下「不同意罷免票」的民眾的真實心聲,才有可能在下一次選戰中扭轉頹勢。

QuickseeK快析議題溝通策略中心

★機關作了很多廣告但是溝通成效不佳?機關、首長老是被炎上?除了臉書瘋狂發文以外還有其他溝通方法嗎?從數據分析到溝通策略,從內容製作到媒體傳遞,你需要更科學化的分析方案 >瞭解更多

★填寫需求單,由專業行銷策略團隊,為您提供更完整的解決方案 >立即填寫需求單

總預算案網路討論量 藍營發文互動數多綠營2.18倍

代理孕母反對聲音大?最新數據揭驚人負面聲量

彈劾賴清德風向怎吹?藍綠最新網路好感度結果出爐

財劃法爭議風向怎吹?數據揭藍綠好感度五五波

環評加嚴掀網戰!近半網友批環團「立場走鐘」

花蓮洪災誰的鍋?最新網路數據:六成聲量劍指「地方政府」

加熱菸解禁!數據揭網路心聲:政策不透明、進度落後國際

大罷免大失敗=台灣親中?網路輿情這樣看